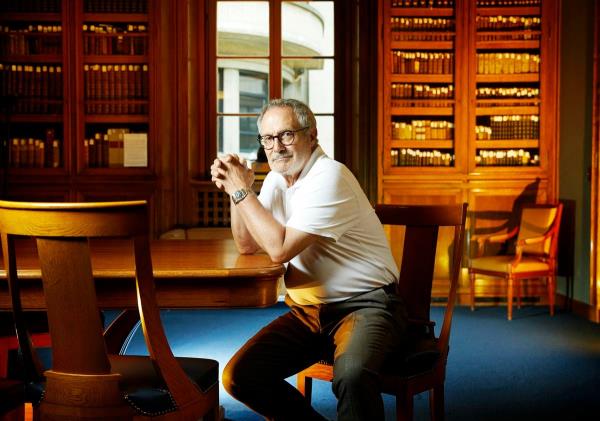

一项发现很少能改变人类的历史,以及人类对自己的形象。61年前出生于阿尔及利亚的法国古人类学家让-雅克·于布林(Jean-Jacques Hublin)与一组摩洛哥考古学家一起,在摩洛哥的杰贝勒伊鲁德(Jebel Irhoud)发现了属于智人(与我们属于同一物种)的化石。这些遗骸有30多万年的历史,是迄今为止发现的最古老的遗骸之一,它们在北非被发现的事实有点出乎意料,因为这表明我们这个物种的诞生发生在非洲大陆的南部。

这一发现改变了人类的地理位置。然而,它也模糊了什么是人类与什么不是人类之间的界限;人类和自然世界之间的鸿沟。作为世界上最受尊敬的古人类学家之一,Hublin在他的研究工作中采用了一种深刻而非正统的方法。他强调,史前史提出了许多与现在相关的问题,从气候变化到我们与技术的关系。胡布林是德国莱比锡马克斯·普朗克进化人类学研究所人类进化部门的主任,曾发表过许多论文。他曾在多所大学任教,从哈佛到伯克利再到波尔多。

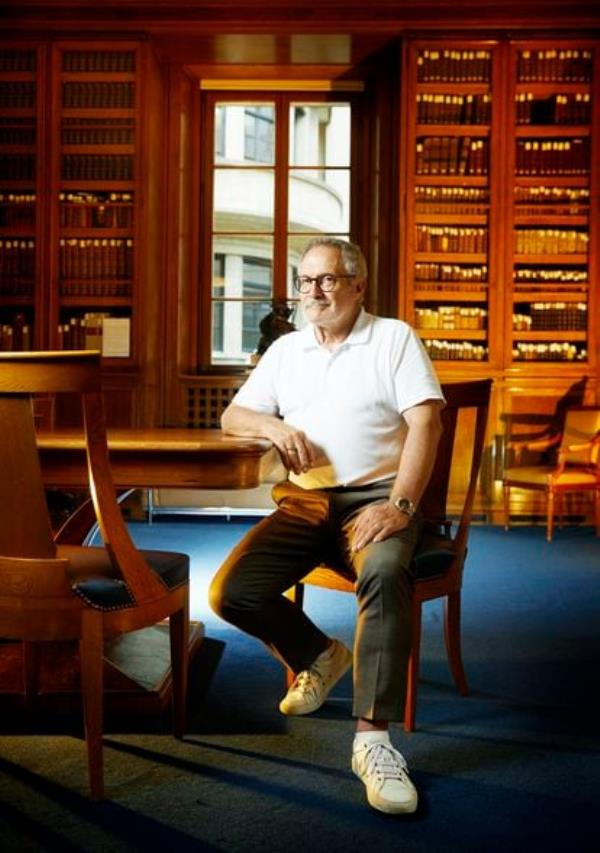

于布林目前在法国学院担任古人类学主席,这是一所拥有数百年历史的法国机构。过去的成员包括米歇尔·福柯和乔治·杜比。然而,研究人员在世界上的真正位置是在地面上,在像Jebel Irhoud这样的地点,人类的过去和现在不断变化。

这次采访是六月底在巴黎的法兰西学院进行的。

的问题。属于人类这个物种意味着什么?人类到底是什么物种?

的答案。我不认为只有科学的答案,也有形而上学的答案。我们希望在人类和非人类之间有一个明确的界限。事实上,几千年来,所有的文化都定义了人类世界和动物世界之间的这道屏障,动物世界属于自然。但是进化论的发现让科学家们开始质疑这个边界。这很有趣,因为如果我们回到19世纪和20世纪,人们的痴迷都是为了找到所谓的缺失环节,一种介于灵长类动物和人类世界之间的媒介。然而,化石反驳了这一理论。

今天,我们继续遇到这个困难[当涉及到确定]我们应该称之为“人类”相对于其他原始人。人属有各种各样的代表:能人、直立人、智人。但实际上,边界远没有我们希望的那么清晰。在古人类学中,有一种倾向是尽可能地将我们认为在边界“好的一面”人性化。对我来说,这导致了一个很大的困难:人类和非人类之间没有明确的界限。虽然从进化论的角度来看,这是合乎逻辑的。

问:你曾经写过,人不是由猿类进化而来的……相反,人是猿类。

答:是的,是一种非常特殊的猿类。但是,当我们观察今天的大型灵长类动物以及它们之间的亲密关系和共同祖先的关系时——尽管不是在外表上——我们意识到,人类与黑猩猩的关系比黑猩猩与猩猩的关系更接近。从科学上讲,把猩猩、大猩猩、黑猩猩或倭黑猩猩放在类人猿的一组中,而把人类放在另一组中是没有多大意义的,因为人类与它们非常接近。我们可以说人类是非常特殊的类人猿,他们获得了原始的特征。同样重要的是要记住,亲属关系不应该与外表相似相混淆。

问:你把智人定义为孤儿和入侵物种。怎么会?

答:数百万年来——因为我们知道原始人的进化需要600万年到800万年——不同的物种共存,有时数量惊人。总的来说,我们知道有30种原始人,他们有时一起生活在同一地区。这是我们今天很难想象的事情,因为对我们来说,首先,人类是独一无二的。我们在任何地方都是一样的,我们是非常同质的物种。但这种情况只发生在最近的一段时期,因为在地质时间尺度上,4万年根本不算什么。从这个意义上说,我们是一个孤儿物种,因为我们所有的亲戚都消失了。我们是具有侵略性的,因为我们的物种,智人,已经殖民了所有可能的自然环境,那些适合居住的和那些几乎不适合居住的,比如北极地区,沙漠和山区。在我们之前,没有任何物种能做到这一点。

我们具有入侵性,因为我们的物种与其他本地物种形成竞争,最终导致其中许多物种灭绝。这就是许多我们认为是入侵的物种所做的。一个物种对环境的影响并不是智人独有的特征,它以前就存在……但我们已经把它发挥到了极限。人们不是适应不同的环境,而是使环境适应自己的需要。起初,他们通过火、衣服等方式进行小规模的改造。(尽管)即使在狩猎采集时代,也有大规模的环境改造,特别是由于使用火来改造景观,也由于对动物的影响。目前,人类已经完全控制了地球,造成了巨大的变化,比如气候。我们从过去吸取了很多教训:智人来到澳大利亚,巨型动物消失了。他们到达欧洲,尼安德特人消失了。它们到达美洲后,巨型动物也消失了。

问:我们是破坏环境的专家吗?

答:我不知道我会不会用“毁灭”这个词,也许因为我是个乐观主义者。我认为我们可以从我们对人类进化的了解中得出两个重要的教训。一是人类改变了环境,这不是几个世纪才发生的事情,而是在200万年前就开始了。为了谈论自然世界,我们必须彻底摆脱原始人。第二个教训是,人类需要从周围的世界汲取能量,并用这种能量来改变世界。关键在于这是一种破坏性的方式还是一种明智的方式。

问:许多史前学家认为,没有证据并不一定就是证据。他们声称,我们对过去的看法非常有偏见,因为数百万年来可能已经消失的东西,或者还没有被发现的东西。是这样吗?

答:我经常用一个比喻,我认为它概括了我们理解远古史前史的努力:一个醉汉在路灯下找钥匙,因为这是唯一有光的地方。有些关于过去的事情我们不知道,而且我们肯定永远也不会知道。我们不知道他们为什么在洞穴的墙壁上画画,也不知道[古代]语言是什么样的。绝大多数[材料]已经消失了。只有一小部分被照亮,而其余的部分将永远留在黑暗中。

问:你认为我们会发现到目前为止一直被蒙在鼓里的东西吗?

答:是的。古人类学是一门很新的科学。人类研究数学已经有几千年的历史了,但古人类学可以追溯到不久前;它始于19世纪中期。这就解释了为什么在人类进化的概念上发生了如此多的革命,因为许多发现是在几代人的时间里积累起来的。但是,必须提醒研究人员和公众不要在文献记录中存在偏见:发现原始人化石的地点位于由于地质或气候原因而保存这类遗骸的地区。当我们看到一张地图,上面显示了这个或那个种群在过去的分布情况,它实际上显示的是化石出现的地点,但我们不知道(这些地点)是否描绘了过去的可靠画像。

很长一段时间以来,我们认为非洲东部和南部只有南方古猿(早期人类物种)。(但那是因为)每个人都去那里寻找化石。如果你在挖掘活动中投入了大量资金,你就会想要带回一些东西,而在过去你很幸运的地方,这更容易实现。但是,突然间,非洲南方古猿出现在乍得,离这些地区很远。

也就是说,我对新发现可能完全改变我们对过去的看法的想法相当冷淡。我们经常在媒体上看到这样的头条新闻,但在现实中,这种扭曲的情况非常罕见。

问:但在北非发现的智人——比之前认为的要古老得多——难道不是杰贝勒伊胡德这样的罕见例子吗?

答:是的。但实际上,人类进化之树的情况是,随着每一个新发现,它的图像变得越来越清晰。我们看到了以前没有看到的东西,但这并不意味着我们从头开始重新构建这棵树。基本上还是一样的。尽管我们时不时会发现一些新事物。

当我还是一个年轻的研究者准备我的论文时,我经历了一个危机时刻,因为我认为我来得太晚了,所有重要的发现都已经完成了。(我觉得)对于一个非常古老的世界,我来得太晚了。尼安德特人,智人,已经被发现了。我以为不可能再往前走了。我大错特错了。在年代测定技术、遗传学方面的巨大进步已经改变了我们看待事物的方式。我告诉年轻的研究人员不要担心,很多事情都会发生。

问:这正是我要问你的问题。例如,你不认为尼安德特人DNA的测序和智人有一定比例尼安德特人基因的发现——这是你工作的马克斯普朗克研究所所做的——代表着一场真正的革命吗?

答:当然,但这些都是方法论上的革命。革命发生在这个意义上:我们突然发现了一种新技术,可以揭示我们不知道的东西。的确,古遗传学领域让我们发现了生活在5万年前的原始人生殖行为的非凡之处,但我相信的是,有一种错误的印象,当一个新的发现出现时,这突然意味着我们迄今为止所知道的一切都被抹去了,我们把石板擦得干干净,从头开始。但科学不是这样运作的:它是通过不断的补充和修正来发展的。这是一座不断翻新的建筑,它一直在建设中。我们不做的是拆除一栋楼,再盖上另一栋。

问:但是在摩洛哥北部发现的古代智人改变了历史。它确定了这个物种比我们想象的要古老得多,同时也表明它出现在研究人员以前从未寻找过的地方。

答:是的,在我看来,这是一个非常重要的例子。(然而),在某种程度上,这一发现与我们长期以来所知道的事实相结合:我们的物种起源于非洲。现在,这样说似乎完全是陈词滥调,但直到最近,我们根本没有想到我们的物种有这样的起源。古人类学是一门诞生于欧洲的科学,在20世纪初,人们认为智人也诞生于欧洲。

另一方面,这样的发现确实质疑了一种已经维持了很长一段时间的模式:在非洲西部和南部有一种伊甸园,那里是最古老的智人物种的所在地。然而,这一发现表明,更古老的智人形式存在于离这些遗址很远的地方。

另一件让人对这一发现产生怀疑的事情是智人的概念。他们是智人,因为他们有我们人类特有的一系列特征,尤其是牙齿。但与此同时,它们有不同的,非常原始的特征。他们是智人,但也不是现代人。人类学家经常使用“现代人”这个词,但我不喜欢它。这是什么意思?他们和我们一样是因为他们的认知能力,行为,生理构造?事实上,有一种叫做进化的东西,而这在我们这个物种中从未停止过。生活在10万年前的智人是智人,但他们和我们不完全一样。如果我们愿意,我们可以称它们为“现代”。但真的是这样吗?我不知道。那些生活在30万年前的人甚至更不一样。

问:所以你不同意他们和我们很像。

答:我不知道,因为(他们的脸)最像现代人。我们不会很惊讶地遇到他们,尽管他们肯定有相当令人印象深刻的,非常强壮的脸。但其他特征,比如大脑,就非常不同。事实上,由于在摩洛哥北部的发现,我们已经能够理解人类大脑的进化方式与其他密切相关的物种截然不同,比如尼安德特人或丹尼索瓦人。

问:你认为我们为什么对尼安德特人如此着迷?是因为人类有很多不同的方式吗?

答:它们让我们着迷,但它们也是无休止辩论和争议的主题。我认为这是因为(尼安德特人)是进化树上的最后一个分支。它们与我们非常接近,但同时又明显不同。这对我们产生了一种精神分裂的影响:一方面,我们想把自己和尼安德特人联系起来,因为他们是拥有巨大大脑和非凡行为的原始人。但是,另一方面,很明显,从大脑功能、基因的角度来看,尼安德特人和我们之间存在差异……

问:它们为什么会灭绝?

他们是最接近智人的原始人。令人印象深刻的是,一个设法生存了40万年的物种最终在相对较短的时间内灭绝了。进化是一个大灭绝的故事。我们通常认为进化是无尽的变化,是物种向其他事物的转变。实际上,在进化过程中发生的事情——这是我们在原始人身上看到的非常清楚的事情——是生命试图以各种可能的方式适应不同的环境,但最终,大多数物种消失了。的确,有些海绵或鲨鱼很长时间都没有改变。但是——这是一个我不喜欢的词——更“发达”的物种往往寿命相当短。

问:在您的讲座中,您解释说,作为人类,大脑消耗了我们能量的一个非常重要的部分,这是进化的一个非常明显的标志。人工智能能改变这一点吗?

答:我认为这是一个非常有趣的问题。进化可以通过大脑需要的能量来描述,因为大脑是一个消耗能量巨大的器官。对于一个成年人来说,大脑消耗了我们20%的能量……但对于一个六岁的孩子来说,它消耗了60%。在整个人类进化过程中,为了节约能源,一些功能被外包出去了。首先,通过纯粹的机械过程,比如向两足动物的过渡,从能量的角度来看,这要经济得多。此外,由于食物周围的一切:我们发明了工具,使我们能够狩猎,切割,磨碎肉,然后烹饪它,这使得消化系统节省了大量的能量,同时也改变了我们的牙齿。它们不再需要如此强大,因为这些食物很容易吃。

我们节省的所有能量都投入到大脑中。而且,多亏了大脑,我们发明了更多的技术系统来加速这个过程。通过书写——即使是在过去,在洞穴墙壁上的绘画——我们外化了记忆的一部分。柏拉图对此已经很担心了。他说,在古代,人们对很多事情都熟记于心,但(在所有事情)都写下来之后,他们就不需要学习了。在最近很短的一段时间里,我们在这个过程中走得更远了。当我们被问到一个问题时,我们的第一反应是拿起手机,在维基百科或谷歌上搜索。我们把计算的能力外包给了计算机。现在,我们已经开始将我们的部分智能外包给人工智能系统。最后,也许我们会把大脑用在别的事情上。